La "Ville du quart d’heure" : révolution urbaine ou simple utopie ?

Et si demain, tous les lieux où vous avez besoin de vous rendre se trouvaient à moins de quinze minutes de chez vous à pied, à vélo ou en transports en commun ? C’est l’approche lancée en 2015 par l’urbaniste franco-colombien Carlos Moreno, qui nommait ce concept la "Ville du quart d’heure" (VQH). Et aujourd’hui, qu’en est-il de ce modèle ? Est-il devenu réel dans quelques villes ou s’est-il avéré utopique ? Enquête sur un idéal de la proximité dans notre quotidien.

Qu'est-ce que "Ville du quart d’heure" ?

Porté comme un véritable plaidoyer pour une ville plus humaine, le concept de "Ville du quart d’heure" vise à reconnecter les citoyens à leur environnement immédiat, en leur permettant d’accéder facilement (et sans voiture) à tous les services essentiels : le travail, l’école des enfants, le médecin-traitant, la boulangerie, les espaces verts, etc.. Imaginé en 2015 et plébiscité pendant la crise sanitaire, le projet a été soutenu par plusieurs grandes villes comme Melbourne, Milan, Portland et… Paris, où Carlos Moreno a conseillé Anne Hidalgo sur la réorganisation du territoire parisien.

Cette idée, simple en apparence, implique néanmoins une transformation en profondeur de notre modèle urbain. Avec sa facilité d’accès pour une meilleure qualité de vie, la VQH redessine l’urbanisme avec l’idée du village dans la ville, où les commerces de proximité doivent renaître et la flexibilité du travail est favorisée. Outre cette nouvelle proximité, le concept promet également de réduire l’impact carbone en limitant l’usage de véhicules thermiques individuels et en privilégiant des modes de transports doux.

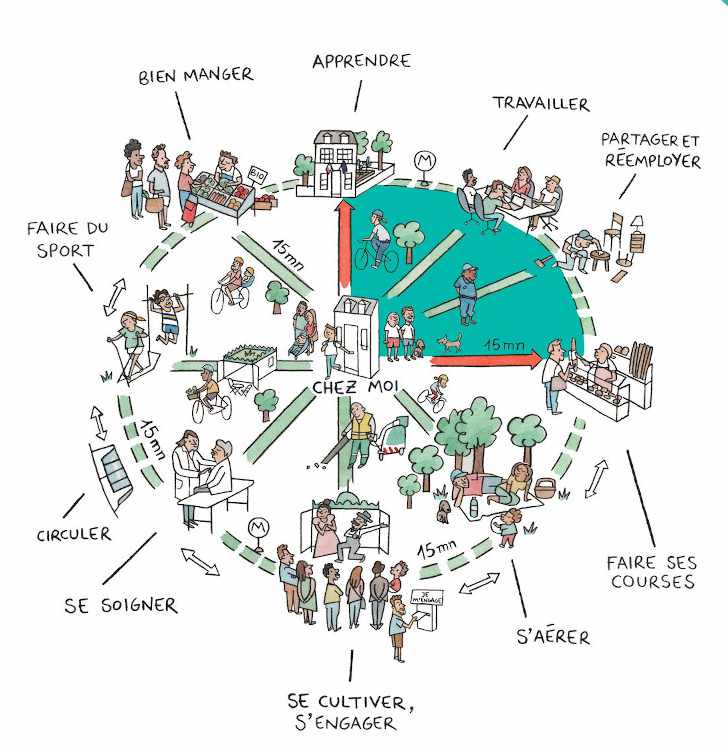

Pour parvenir à cette réflexion, Carlos Moreno a identifié six fonctions sociales urbaines indispensables devant être accessibles à quinze minutes à pied ou en vélo par les habitants d’un quartier :

habiter,

travailler,

s’approvisionner,

accéder aux soins (physiques et psychologiques),

atteindre un lieu culturel,

aller à l’école / au collège,

et enfin, accéder aux loisirs.

Par ce concept, la VQH s’oppose à notre ville moderne qui s’est grandement développée durant le 20e siècle, se caractérisant par un "étalement urbain" généré par la création de zones commerciales, résidentielles, industrielles en périphérie des villes. Elle induit également un temps quotidien conséquent passé dans les transports, une dépendance à la voiture, une circulation encombrée et une pollution environnementale, visuelle et sonore. Des éléments que souhaite amoindrir la "Ville du quart d’heure".

Une idée qui ne plaît pas du tout aux complotistes

Après avoir remis en question l’efficacité des vaccins durant l’épidémie de Covid-19, les complotistes se sont attaquées à d’autres concepts, parmi lesquels celui défendu par Carlos Moreno, accusé d’avoir développé un concept liberticide. Ils estiment ainsi que cette "Ville du quart d’heure" est l’occasion pour les métropoles de mieux surveiller leurs habitants et de les contraindre à moins se déplacer, puisque n’ayant plus besoin de sortir de leur micro-quartier. Une conception qui va à l’encontre de celle défendue par Carlos Moreno, fervent promoteur d’une ville multicentrique pensée pour renforcer la solidarité et l’inclusion, comme il l’exprimait dans une interview donnée à BNP Paribas Real Estate en février 2021.

Mais, contrairement à un quartier enfermé voire une prison, décrié par les complotistes, l’urbaniste Carlos Moreno axe son concept sur une vie facilitée et une meilleure cohésion sociale, encourageant les rencontres entre les habitants, favorisant les discussions de quartier pour recueillir les besoins et les visions des usagers. La "Ville du quart d’heure" serait donc une sorte de ville idéale où toutes les générations, tous les niveaux sociaux et toutes les origines pourraient se côtoyer, dans un simple retour à la proximité qui en est le principe premier. En somme, Carlos Moreno parle de "démobilité" pour parvenir à réduire l'impact environnemental et climatique des villes.

Une promesse séduisante, des applications concrètes ?

Paris a été l’un des fers de lance du concept en France et ce, dès 2020 puisqu’Anne Hidalgo en faisait l’un des axes centraux de son deuxième mandat de maire. Elle voyait dans les écoles et collèges de futures "capitales de quartier", points névralgiques de la "Ville du quart d’heure", appelés à s’ouvrir au-delà des heures de classe pour y organiser des activités ludiques, sportives et/ou culturelles. En prime, au sein de ces "micro-quartiers du quart d’heure", les émissions de gaz à effet de serre devaient absolument être réduites grâce aux circuits courts, à l’agriculture urbaine et aux achats dans les commerces de proximité. Sans compter qu’elle envisageait de développer la mobilité douce.

Paris, laboratoire (contesté) de la Ville du quart d’heure

Verdict ? À Paris, l’instauration de la VQH a généré de nombreux investissements, comme les deux Plans Vélo 2015-2020 et 2021-2026, permettant d’accroître la présence des vélos en ville, qui a coûté au total 350 millions d’euros. En 2021, Paris comptait plus de 1 000 kilomètres d’aménagements cyclables, dont plus de 300 kilomètres de pistes et 52 kilomètres installées pendant le confinement et pérennisés. En 2024, la Capitale comptait presque 1 500 kilomètres d’aménagements cyclables.

Selon l’association France Positive - un "laboratoire d’idées qui nourrit le débat public" -, créée par l’économiste Jacques Attali, 100 millions d’euros ont été destinés aux budgets participatifs pour "développer l’engagement citoyen et la démocratie participative locale". S’ajoute à cela une dépense de 30 millions d’euros dans le programme "Rue aux écoles", visant à "lier une meilleure accessibilité des écoles et une réintégration de la nature en ville".

À Paris, la piétonnisation et la réduction de la place de la voiture s’accélèrent, incarnant la vision d’une Ville du quart d’heure plus verte et axée sur la proximité. Mais cette transition ne va pas sans heurts. Anne Hidalgo est l’une des figures politiques les plus critiquées, notamment pour sa politique jugée déconnectée de la réalité d’une partie des automobilistes et des habitants de banlieue. Pour eux, la Ville du quart d’heure s’apparente davantage à un luxe réservé aux Parisiens intra-muros qu’à un vrai projet métropolitain. Le rêve d’une ville où il fait bon vivre se heurte donc à la complexité d’un territoire inégalement desservi où les solutions durables ne peuvent s’appliquer uniformément. Derrière l’idéal urbain, une fracture territoriale persiste.

Melbourne réinvente la Ville du quart d’heure

À Melbourne, la "Ville du quart d’heure" s’est muée en "20 minutes neighborhood" dès 2017. La municipalité a investi dans la création d’espaces de coworking et l’installation de commerces de proximité pour réduire le déplacement des habitants et décongestionner la ville. Ces travaux auraient coûté 12 millions d’euros selon France Positive. De plus, 62 millions d’euros auraient été injectés pour développer les pistes cyclables et les axes piétonniers.

En Australie, les résultats de ces initiatives seraient positifs, selon France Positive. Les commerces locaux auraient connu une augmentation de leurs revenus de 12 %, Melbourne étant une ville productive qui attire les investissements et crée des emplois. Elle offre également davantage de logements avec des choix multiples pour tous les budgets et mise sur des quartiers inclusifs, dynamiques et sains grâce au concept "20 minutes neighborhood", à en croire le site de la ville.

Mais depuis ces aménagements, les prix de l’immobilier à Melbourne auraient tout de même augmenté entre 6 et 10 %. Ce qui ne freine pas la municipalité, qui explique que "Melbourne dispose d'un système de transport intégré qui relie les gens aux emplois et aux services.", et ambitionne même d’être mondialement plébiscitée pour l’aménagement de son urbanisme et tout ce que ce dernier implique (plus d’espaces verts, une plus grande qualité de vie…).

D’autres exemples de

Copenhague a elle fait bien plus fort en s’inspirant de la VQH. Celle qui a été désignée capitale mondiale de l’architecture par l’Unesco jusqu’en 2026 a conçu le premier quartier où les besoins du quotidien peuvent être assouvis à pied ou à vélo en un temps record. On parle de "la ville en cinq minutes", mais finalement, selon Le Petit Journal, il s’agit exactement de 6,6 minutes de marche ou de vélo au quotidien pour accéder aux lieux essentiels de la ville - précisons que 97,3% des habitants marchent quinze minutes en moyenne et non cinq ! -.

Milan est, elle, la "ville des sept minutes", avec un score de 6,4 minutes de déplacement pour aller d’un point A à un point B nécessaire au quotidien. La ville a développé un écoquartier nommé Porta Nuova qui reprend tous les codes de la VQH et intègre des espaces de travail et de loisirs, des logements et la possibilité de se déplacer facilement sans dépendre des voitures.

Portland aux État-Unis a mis en place un vaste réseau de pistes cyclables et de transports en commun dès 2015. L’objectif était de permettre à 80 % de ses habitants de combler leurs besoins et services quotidiens à pied ou à vélo, notamment ceux qui vivent dans les quartiers les plus pauvres. Mission a priori réussie !

Un concept encore vivant qui fait débat

Face à l’idée de l’urbaniste Carlos Moreno, un autre, Alain Bertaud, donne de la voix à travers son essai "La dernière utopie urbaine : La Ville de 15 minutes". Pour lui, il s’agit d’une "nouvelle lubie". Par exemple, Paris était déjà plus ou moins une ville du quart d’heure si l’on s’en réfère aux écoles et collèges désignées comme "capitales de quartiers" par le programme d’Anne Hidalgo sous l’impulsion du concept de Carlos Moreno. En effet, Alain Bertaud explique que "les écoles maternelles et primaires sont accessibles à moins de 15 minutes de marche de n’importe quel point de la municipalité". Quant à réutiliser ces établissements scolaires en lieux de culture et de spectacles, l’urbaniste se pose la question de la qualité du lieu par rapport aux infrastructures prestigieuses existantes à Paris - Opéra Garnier, Opéra Bastille, etc. -, bien plus attractives.

Outre ces exemples, Alain Bertaud indique que "l’emplacement des écoles publiques ne dépend pas du maire, mais du budget de l’Education Nationale, de la densité et de l’âge de la population". Une révision urbaine seule ne suffirait donc pas à répondre à cette problématique.

Par ailleurs, l’implantation de structures privées telles que les cliniques, cabinets médicaux, commerces ou écoles hors contrat dépend en grande partie du niveau de revenu des habitants et de la démographie locale. Si les municipalités n’ont pas la main sur leur installation, elles conservent toutefois un levier essentiel : la gestion de l’espace public, qui "n’est par définition pas soumis aux règles du marché", souligne l’urbaniste.

Alors face au concept de Carlos Moreno, Alain Bertaud ne peut que parler d’utopie et met en avant une vision trop théorique, difficilement applicable dans les zones très étendues ou socialement inégalitaires : "Oui, c’est une utopie, qui serait simplement amusante si elle ne créait pas une énorme distraction, détournant notre attention des réels et sérieux problèmes auxquels les villes modernes sont confrontées : manque de logements, transports publics parfois défaillants, disparité entre les qualifications que demandent les emplois modernes et la qualification des chercheurs d’emplois, et bien sûr la contrainte énorme qu’impose le changement climatique sur les dépenses d’énergie."

Un autre cas de figure illustre un effet pervers de cette "Ville du quart d’heure"… À Melbourne, en choisissant de développer ce concept, la municipalité s’est heurtée à certaines difficultés : les quartiers populaires se sont gentrifiés et les habitants aux revenus faibles n’ont plus accès aux logements qu’ils occupaient auparavant. Ce phénomène, aussi génial qu’il puisse être sur le papier, contribue malheureusement à intensifier les inégalités sociales.

D’autre part, si ce modèle de "Ville du quart d’heure" est applicable aux métropoles et villes moyennes, il ne peut évidemment pas l’être en banlieue où les distances sont multipliées et… les quarts d’heures aussi !

Il est évident que la "Ville du quart d’heure" ne se résume pas à un décor urbain idyllique. C’est une vision systémique de la ville qui appelle à penser autrement les mobilités, l’urbanisme, la gouvernance locale et le rapport au temps. Si elle s’avère imparfaite, elle a aussi le mérite d’ouvrir une voie vers un urbanisme plus humain, plus sobre et plus résilient face aux défis climatiques. Et si sa mise en œuvre reste encore instable, son influence, elle, perdure dans les débats et les projets de planification des territoires, même si certains la critiquent vivement et la rejettent.