C’est quoi une "smart city" ?

Vous avez certainement déjà entendu parler de "smart city" quelque part, sans pour autant en saisir toujours les rouages. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Rassurez-vous, la ville intelligente n’est pas encore dirigée par un peloton de robots… enfin, pas tout à fait ! Décryptage.

Le terme "smart city" a été développé dans les années 1980 en Corée du Sud, pays pionnier de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) en zone urbaine. Mais c’est en 2005 qu’il a été concrètement utilisé pour la première fois par Bill Clinton, soucieux de voir le taux d’émissions de CO2 des villes s’amoindrir grâce au numérique. Quelques années plus tard, le concept s’est matérialisé, contribuant à faire bouger les lignes d’une ville majoritairement polluée et énergivore.

Définition : une smart city c’est…

En France, la smart city est traduisible par "ville intelligente". Le Parlement Européen propose cette définition : "une ville intelligente est un lieu qui intègre les systèmes physiques, numériques et humains dans les réseaux et services traditionnels afin d’utiliser plus efficacement les ressources énergétiques et de réduire les émissions dans l’intérêt des citoyens et des entreprises."

Pour vulgariser davantage, une ville intelligente n’est pas uniquement basée sur l’intégration des nouvelles technologies l’amenant à devenir plus efficiente. Le Parlement Européen estime que des bâtiments basse consommation (BBC) entrent aussi dans sa composition, de même qu’une meilleure gestion des déchets ou un réseau de transport urbain plus performant.

Les smart cities sont organisées sur une volonté politique avec le concours de ses habitants, un lien important pour que le concept puisse correctement et intelligemment fonctionner.

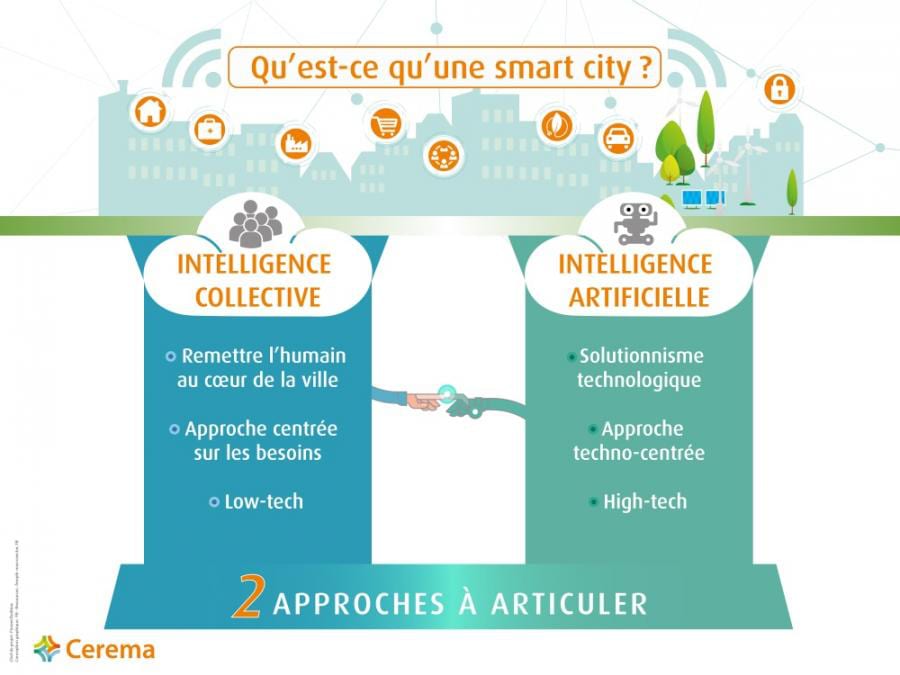

Le Cerema (établissement public qui accompagne l’État, les collectivités et les entreprises pour adapter les territoires aux défis climatiques) propose une formule simple qui résume en quelques mots la ville intelligente :

Objectif : ville durable,

Méthode : ville collaborative,

Outils : ville numérique ou connectée.

La smart city, un projet européen

Selon un rapport de la Cour des comptes européenne sur les villes intelligentes, 75 % des Européens vivent en ville, un chiffre qui devrait atteindre 80 % en 2050. La Cour des comptes européenne, à travers le programme Horizon Europe, mène une initiative débutée en 2021 et jusqu’en 2027 nommée "Villes intelligentes et neutres pour le climat". Le but est d’accompagner 100 villes vers la neutralité climatique d’ici à 2030 et d’en faire un modèle inspirant pour que d'autres villes adoptent le concept de smart city d’ici 2050.

Les technologies clés pour transformer une ville en une smart city

Une smart city ne peut pas exister sans technologies clés et de pointe. Des outils sont ainsi implantés en ville pour contribuer à cette transformation :

L’Internet des objets (IoT) représente la "base" des outils employés pour améliorer le fonctionnement de la ville en utilisant des réseaux de longue portée (5G, fibre, LPWA, LoRa…). Les capteurs installés sur les feux tricolores, dans les parkings, au niveau des réseaux d’eau ou d’électricité, mais aussi la vidéosurveillance permettent de collecter des données de grande importance.

L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle analytique pour prévoir, adapter les services et les infrastructures de la ville. Elle interprète les données recueillies pour ajuster la consommation d’eau ou d’électricité, mais aussi anticiper la circulation en ville. Elle est une aide précieuse dans la gestion des déchets.

Les technologies géospatiales relèvent des données GPS, météo ou encore topographiques pour mieux aménager la ville en développant des solutions intelligentes. Elles prévoient les pics de pollution et les phénomènes climatiques permettant de protéger les populations. Elles amènent aussi à comprendre où il est judicieux de construire et d’implanter des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes.

- Les TIC sont indispensables dans le fonctionnement d’une smart city. Elles permettent de relier les datas à la population à travers des applications qui, par exemple, peuvent indiquer l’état de la circulation, la qualité de l’air en ville, les lieux touristiques à visiter, etc. Elles doivent néanmoins absolument intégrer une protection des données personnelles pour éviter le piratage.

Ces différentes technologies contribuent ainsi à l’amélioration de l’expérience des citoyens en ville tout en rendant la gestion des services publics plus fluide, plus économique et plus écologique.

Ces villes devenues smart

En France, Lyon fait figure de pionnière. Dès 2012, la ville testait les premiers smart grids avec Grenoble, explorant la gestion intelligente de l’énergie pour accélérer la transition écologique. Trois ans plus tard, son projet emblématique La Confluence enfonce le clou : un quartier de 150 hectares imaginé comme un véritable laboratoire urbain. En son cœur, le complexe Hikari, trio de bâtiments connectés, produit et gère sa propre énergie, consommant jusqu’à 60 % de moins que les normes thermiques nationales.

Depuis 2018, Dijon s’est imposée comme un autre modèle de ville intelligente. En partenariat avec Bouygues, SUEZ, EDF et Capgemini, la métropole a créé un centre de contrôle urbain.

Les 165 bus du réseau DiviaMobilités sont prioritaires aux carrefours, à leur approche, les feux tricolores passent automatiquement au vert. Les habitants sont partie prenante du projet et la transition écologique de la ville suit son cours favorablement !

En 2020, c’est Angers qui s’est tournée vers le numérique : plus de 30 000 lampadaires remplacés par des LED, 3 650 capteurs d’eau, d’électricité, de gaz, de luminosité et de CO2 installés pour suivre la consommation des bâtiments publics et 60 parcs pourvus d’arrosages intelligents et de capteurs mesurant les besoins d’eau de 250 arbres de la ville. Résultat : Angers économise 30 % d’eau et 70 % d’énergie et les équipes d’entretien se déplacent moins inutilement.

Quant à Nice, elle a choisi de devenir un laboratoire à ciel ouvert avec son quartier connecté Nice Méridia. Outre l’application du précepte de la ville du quart d’heure, ce lieu de vie a été choisi pour le déploiement d’un réseau smart grids, garant d’une gestion énergétique plus intelligente. La ville a également mis en place le tri des déchets automatisé grâce à des poubelles intelligentes.

Et la liste s’allonge : Paris, Rennes, Lille, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille expérimentent à leur tour des solutions intelligentes. En 2025, la smart city n’est plus un concept futuriste, mais bien une réalité ancrée. Preuve qu’en France, sous les pavés n’est plus la plage, mais un amas de connectivités !

Les enjeux d’une smart city : une ville plus durable

Le premier objectif d’une ville intelligente réside dans une réponse à apporter aux défis environnementaux en plaçant l’humain au cœur de la réflexion. Comme le rappelle Alain Musset, géographe à l’Institut Universitaire de France, au journal Big Média : "Si on veut changer la ville, il faut également changer la société."

Et face à l’urgence climatique, à la pollution et à la densification urbaine, la smart city se présente comme une réponse concrète visant à transformer ces contraintes en leviers d’amélioration. Illustration.

Réduire la consommation d’énergie

Parce qu’elle consomme énormément d’énergie, la ville doit apprendre à se réguler, et c’est précisément ce que permet la smart city.

Les smart grids - ou réseaux électriques intelligents - fonctionnent grâce à un réseau de technologies interconnectées qui mesurent, analysent et partagent instantanément les données sur la production et la consommation d’énergie. Ils offrent un atout majeur à une ville qui mise sur les énergies renouvelables (éolien, solaire) : les smart grids adaptent automatiquement la distribution en fonction de la production, souvent variable, de ces sources d’énergie verte.

L’éclairage urbain, longtemps allumé dès la nuit tombée et jusqu’au petit matin, devient smart lighting. Les lampadaires sont désormais pourvus de capteurs de présence qui se déclenchent au passage d’un individu dans une zone sombre et s’adaptent à la circulation dans son périmètre. Un atout pour la sobriété énergétique… mais aussi pour la biodiversité, puisque l’éclairage public perturbe la vie de nombreuses espèces nocturnes.

L’exemple de Dijon

Dijon expérimente le smart lighting depuis 2018. La métropole a remplacé 20 000 sites lumineux par des LED et envisage d’en rénover 34 000 d’ici 2030, estimant pouvoir réduire de 65 % sa consommation d’énergie liée à l’éclairage public. La métropole a déjà réduit sa facture annuelle de 1,6 M€.

Optimiser les transports

Les données en temps réel permettent d’anticiper les embouteillages et de limiter les émissions de CO2. Un progrès essentiel, à l’heure où voitures et transports en commun traditionnels restent les rois de la mobilité urbaine.

La smart city conduit donc la ville à réfléchir à de nouvelles solutions. Grâce aux transports connectés, elle devient plus fluide : bus électriques géolocalisés, bornes de recharge intelligentes, applications de covoiturage ou d’optimisation des trajets.

Ce que l’on nomme le smart parking limite les problèmes de stationnement en localisant les emplacements vacants. Cette solution optimise l’usage du stationnement en ville et aide les conducteurs à trouver plus vite une place libre, réduisant ainsi le temps passé à tourner et… les émissions carbone !

Gérer plus facilement les déchets

L’Internet des objets, couplé à l’IA, apporte des réponses concrètes et performantes. Des capteurs de niveau placés sur les conteneurs de déchets urbains alertent lorsque le niveau de ces derniers est élevé. Grâce à ces données, la ville sait quand et où passer pour collecter les déchets. Elle peut aussi utiliser ces informations pour lancer des campagnes de recyclage et inciter les habitants à réduire leur production de déchets.

Mieux habiter

L’IoT est également utilisé au niveau des nouveaux bâtiments, plus intelligents. Les capteurs qui y sont placés surveillent et contrôlent les différents systèmes présents : ventilation, chauffage, éclairage, climatisation, etc. Une solution qui maximise le confort des habitants, réduit la consommation énergétique du bâtiment et, par ricochets, les coûts de son exploitation. L’immeuble devient ainsi moins gourmand en énergie, génère moins de CO2 et sa durée de vie s’en trouve prolongée.

La smart city, vue par Eric Cassar

L’urbaniste porte une idée "poétique" et rappelle qu’"une ville doit émerveiller" tout en surfant sur la vague du numérique. Ainsi, dans cette ville d’un nouveau genre, il propose de créer des couloirs de vent ou des cascades de pluie qui "jouent" avec les aléas climatiques, de connecter l’humain aux bâtiments qui vont interagir, de planter des percées de nature sauvage en pleine ville pour laisser le hasard faire son œuvre.

Dans son projet “Habiter l’infini” pour lequel il a été lauréat du Grand Prix Le Monde - Smart Cities, il a imaginé des bâtiments gérés par le numérique au sein desquels des espaces mutualisés comme une cuisine, un garage, une salle à manger, etc. permettraient "d’augmenter l’espace de vie et de mieux rentabiliser l’espace construit tout en favorisant le lien social et intergénérationnel."

Son concept de "boussole numérique" se base sur la réservation d’espaces via une application par les habitants selon leurs besoins, qu’il s’agisse d’une heure, d’une demi-journée ou davantage. En partant du même concept, les bureaux qui se vident le soir pourraient servir à des associations et une salle de conférence se transformerait en salle de cinéma.

La smart city présente-t-elle certaines limites ?

Si la smart city séduit par ses promesses d’efficacité et de durabilité, elle soulève aussi plusieurs questions éthiques, sociales et environnementales.

La protection des données personnelles pose une vraie question, surtout dans une ville intelligente où capteurs, caméras et applications collectent en continu des informations sur l’espace urbain et ses habitants. Derrière ces outils, qui récolte la data ? Qui l’exploite ? Pourquoi ?

Ce qui est certain, c’est que les collectivités se doivent de garantir la sécurité des informations collectées, tout en faisant preuve de transparence sur leurs usages !

Mais, le développement des smart cities et l’utilisation massive des technologies implique un degré de vigilance accru. Ce progrès engendre des effets pervers comme la prise de contrôle de la part de hackers ou l’intégration de virus informatiques. En cas de faille dans la sécurité des réseaux informatiques, ils pourraient, par exemple, prendre la main sur le système des feux tricolores ou sur celui d’une flotte de voitures en libre-service, mettant en danger les usagers. Les villes doivent absolument prévoir et anticiper ce phénomène de cybercriminalité pour endiguer les menaces potentielles au plus vite.

Selon le Sénat, 13 millions de Français sont encore éloignés du numérique, cette fracture est donc un point à ne pas éluder. Une smart city suppose des habitants connectés et à l’aise avec les outils numériques. Or, ce n’est pas toujours le cas et sans accompagnement, les citoyens les moins technophiles peuvent se retrouver exclus des nouveaux services publics. C’est pourquoi le Cerema parle d’un "territoire intelligent, innovant et inclusif" où l’innovation se doit d’être accessible à tous.

La smart city promeut une ville plus durable et moins génératrice de CO2, mais il ne faut pas oublier que les serveurs utilisés pour stocker les données nécessitent beaucoup d’énergie pour fonctionner. Ne peut-on pas s’interroger sur cette empreinte carbone "cachée" ?

Et le coût de l’équipement ? Oui, mettre en place une smart city s’avère bien onéreux !

À titre d’exemple, le projet de ville intelligente OnDijon, qui fédère les 23 communes de Dijon Métropole, a représenté un investissement de 105 millions d’euros, dont 53 millions financés par des fonds publics. À Angers, la facture grimpe encore : près de 178 millions d’euros sur douze ans.

Or, il est impossible que toutes les municipalités françaises s’offrent un tel aménagement. D’ailleurs, celles qui commencent à prendre le virage de la smart city ne peuvent se doter que d’une à… quelques solutions.

Ce qu'il faut retenir de la smart city? La technologie n'est "qu’un" outil au service d'un objectif plus large : créer des villes qui respectent la planète et leurs habitants et qui les impliquent. Le vrai défi ? Concilier intelligence artificielle et des solutions numériques avec l’intelligence collective sans jamais perdre la dimension humaine.

Avec sa vision poétique, l’architecte et urbaniste français Eric Cassar montre qu’une smart city n’est pas synonyme de "ville robotisée", elle doit aussi rester un lieu d’émerveillement, de vie sociale et d’échanges, mais surtout un espace au sein duquel le numérique sert la population et non l’inverse…